En esta época de posmodernismo y posverdad, de fakenews, donde

proliferan gurús, coachs y expertos en múltiples disciplinas desde un

plano pseudocientífico, la sociología se hace más

necesaria que nunca. La sociología como deporte de combate, como

autodefensa. Como espíritu crítico frente al espíritu liberal de la

mentira.

Estamos viviendo -y malviviendo- una trágica página de la Historia de la Humanidad.

El coronavirus –y sus consecuencias-, han llegado para instalarse. La

OMS declaró el brote de COVID-19 como pandemia mundial el 11 de marzo de

2020, después de que el primer caso se detectara en China el 31 de

diciembre de 2019. ¿Quién lo hubiera imaginado tras ver lo acontecido en

el país donde se inició? Pues la imaginación sociológica entrenada sin

los propios sesgos que nos hacen ser, a la vez, el sujeto que estudia y

es estudiado.

Beck ya aventuró los riesgos inherentes a esta sociedad desarrollada, globalizada e interconectada, en su estudio sobre la Sociedad del riesgo

(1986). En este análisis, el autor, se centra en la ciencia, el

progreso, la individualización, las crisis medioambientales y el

peligro. El riesgo de la contingencia. El desarrollo científico va en

contra de nuestro propio desarrollo. Estamos abocados a ser los verdugos

de nuestra propia existencia. Teorema de Thomas y profecía

autocumplida. La paradoja de convertir motu propio el riesgo como

nuestra cotidianidad. ¿Llegará la modernidad reflexiva a tiempo para

salvarnos o seguiremos vagando en esta modernidad líquida?

Somos seres ubicuos. Virtual y presencialmente. Podemos estar en un

punto geográfico concreto, y un par de horas más tarde, encontrarnos a

mil kilómetros de distancia, esta actual capacidad masiva de traslado

tiene una contrapartida: facilita que una epidemia local se convierta en pandemia mundial.

Pero, ¿qué tiene que ver esto con la sociología?

Bien, un sociólogo no puede describir el comportamiento biológico de

un virus: cómo muta, cómo se propaga, cómo se extingue. No tenemos

remedios, ni recomendaciones sanitarias.

Pero sí podemos hacer un análisis comprensivo, en sentido weberiano, de cómo se comportan los agentes que lo portan y lo transportan. Éste es el principio social de las epidemias y las pandemias: su capacidad masiva de alcance.

La conducta y la acción social de los individuos es lo que da

significado y caracteriza que, un microorganismo que habita en un ser

humano en un momento determinado de un lugar determinado, acabe

habitando en cientos de miles de personas alrededor del mundo.

Comprender la globalidad de estos fenómenos se escaparía a los

límites de la aproximación que pretender ser este ensayo, requeriría de

un estudio profundo, interseccional y multidisciplinar. Por eso, en el

transcurso de éste, se abordará de manera superficial el papel que juega

el análisis sociológico en el estudio de las pandemias y los distintos

factores que pueden intervenir en su expansión.

Cifras y datos actualizados a 23/03/2020

A día de hoy, los datos en España en referencia al COVID-19, según fuentes oficiales del Ministerio de Sanidad,

son los siguientes: 33.089 casos confirmados, 4.517 casos nuevos desde

ayer, 2.182 fallecidos por esta causa y 3.355 personas curadas.

El primer caso en nuestro país se detectó en La Gomera

el 31 de enero. Actualmente, las CC.AA más afectadas en números

relativos según tasa, son: Madrid, La Rioja, Navarra y País Vasco, con

entre 101,7 y 210,2 casos por 100.000 hab. El porcentaje de mortalidad

de los casos con datos notificados, según grupos de edad, es el

siguiente:

Tabla 1. Distribución según grupos de edad

| Grupos de edad (años) | Nº confirmados | Nº fallecidos | % fallecidos sobre el total | % letalidad intragrupo respecto a casos confirmados |

| 0 – 9 | 129 | 0 | 0 | 0 |

| 10 – 19 | 221 | 1 | 0,12 | 0,45 |

| 20 – 29 | 1.285 | 4 | 0,5 | 0,31 |

| 30 – 39 | 2.208 | 3 | 0,37 | 0,14 |

| 40 – 49 | 2.219 | 9 | 1,12 | 0,31 |

| 50 – 59 | 3.129 | 20 | 2,48 | 0,64 |

| 60 – 69 | 2.916 | 63 | 7,83 | 2,16 |

| 70 – 79 | 3.132 | 164 | 20,37 | 5,24 |

| <80 em=""> | 3.020 | 541 | 67,2 | 17,91 |

| TOTAL | 18.959 | 805 | 100 % |

Fuente: Ministerio de Sanidad (2020)

- Italia: 5.476 de 59.138 casos confirmados. Tasa de mortalidad: 9,3%

- España: 2.182 de 33.089 casos confirmados. Tasa de mortalidad: 6,6%.

- Francia: 674 de 16.018 casos confirmados. Tasa de mortalidad: 4,2%.

- Alemania: 55 de 18.610 casos confirmados. Tasa de mortalidad: 0,3%.

- En China hubo 81.304 casos positivos y 3.259 personas fallecidas. En total, una tasa de mortalidad del 4%.

Estos datos deben interpretarse de forma cautelar debido a dos razones: primero, porque es imposible medir la magnitud real de personas contagiadas, dado que según las publicaciones recientes, un alto porcentaje de la población es y será asintomática; segundo, porque que no todos los países se encuentran en el mismo punto de la curva,

es decir, en la misma fase del progreso de la expansión vírica. Según

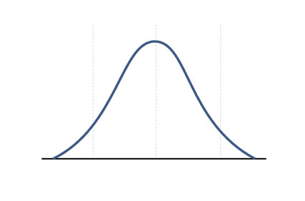

la Ley de Farr -denominada así por el epidemiólogo que aplicó este

modelo -, las epidemias siguen un patrón de distribución normal basada

en la campana de Gauss, lo que determinará su situación actual y futura

dependiendo de la fase en la que se encuentre:

Como sabemos, este es un modelo estadístico que puede alterarse si se

modifican los patrones sociales, es decir, si somos conscientes de la

situación e instauramos medidas que alteren nuestras conductas antes del

ascenso de la curva, podremos llegar a suavizarla. Por lo tanto, ¿por

qué tiene cabida la sociología en este análisis?

Porque es la disciplina que estudia el comportamiento social, y entre

otras medidas sanitarias, de control y paliativas, son las conductas

sociales las que explican cómo se comporta el progreso de la pandemia.

Las pautas culturales es uno de los principales factores que condiciona

las diferencias entre la magnitud de alcance del COVID-19 en los

diferentes países.

Factores no culturales en la pandemia del Coronavirus

Es evidente, que existen factores de peso que no son puramente

culturales -aunque puedan depender de ello-, que han influido en la

magnitud de este fenómeno y en las diferencias de los efectos causados

en distintos países. No se puede hablar de un factor determinante, sino

del sumatorio de múltiples:

- La calidad del sistema sanitario y el acceso público a éste: Cantidad, en términos relativos y proporcionales a la población total, de recursos disponibles:

- Equipo humano: personal sanitario en cada área de intervención.

- Equipo material: nº de test realizados, nº de camas, nº de respiradores, nº de mascarillas, etc.

- Factores políticos: rapidez y medidas adoptadas en la gestión de la pandemia: diferentes medidas de control y de restricción, parálisis de la actividad empresarial, flujos y movimientos poblaciones, gestión de medios de transporte públicos y privados, inversión económica pública, mecanismos de control de signos clínicos a población laboralmente activa y potencialmente portadora, etc.

- Demografía: Principalmente, la distribución de la estructura de edad poblacional, que detallaremos más adelante, pero también los datos geopoblacionales en sí: la población total del país y cómo se distribuye geográficamente en núcleos. La gestión de un problema de estas características es diferente según la densidad poblacional de los países y según la magnitud de sus flujos turísticos.

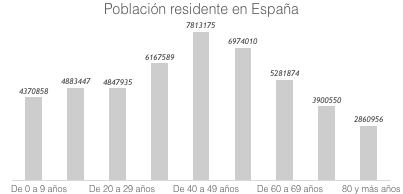

¿Cuál es la estructura poblacional en España?

Según los últimos datos definitivos del INE a 1 de julio de 2019,

España tiene una población residente de 47.100.396 de personas. En la

siguiente gráfica, se muestran los datos desagregados por grupos de

edad:

Gráfica 1. Población residente en España a 1 de julio de 2019.

Si bien es cierto que, la pirámide poblacional de España es muy

diferente a la de China -tenemos una población con una tasa mayor de

envejecimiento-, no es muy dispar a la del resto de países europeos: una

población envejecida similar y una población infantil levemente más

baja -exceptuando Italia-, según lo consultado en diferentes fuentes

demográficas. Por lo que, en sí, no parece ser un problema de cómo se

distribuye la población, sino de cómo se comporta socialmente esta

población y quiénes son los grupos de edad más afectados:

- Según los datos publicados sobre las características demográficas de las personas contagiadas en China:

- Sólo afectó en un 4% a las personas de edad superior a 80 años.

- Se concentró de una forma más o menos proporcional entre personas de 30 a 69 años.

- El 18,2% son personas mayores de 80 años.

- Se concentra de forma casi uniforme en los grupos de edad mayores a 50 años.

- En el caso de Corea, el cual no hemos mencionado anteriormente, sigue un patrón aislado, dado que ha afectado de forma muy baja a la población más envejecida, en cambio, el 27,3% de los afectados son jóvenes de entre 20 – 29 años.

Lo que podemos extraer en común es que: el mayor porcentaje de mortalidad se acumula en personas de más de 50 años,

acentuándose en población >70, por lo que, a mayor porcentaje de

contagios en población envejecida, mayor es la tasa de mortalidad. De

igual forma, se observa que en términos relativos, la mortalidad dentro

de la población envejecida sigue siendo más elevada en Italia y España

que en el resto de países –lo cual podría ser explicado por los recursos

sanitarios disponibles-.

Qué nos explica la sociología

Si demográficamente existe una relación significativa entre población

envejecida y mortalidad, lo que más explica, a grandes rasgos, la alta

mortalidad en los países mediterráneos, es el elevado porcentaje de

población mayor contagiada. Entonces, ¿qué explica los diferentes

patrones de contagio por grupos de edad en los países observados? ¿Qué

hace que en España e Italia la población envejecida haya sido contagiada

de una forma muy superior a países como China y Corea? La cultura.

Podríamos hablar de temas clásicos de macrosociología como son las

diferencias de clase, la estratificación social, la división sexual del

trabajo y múltiples factores más que, sin duda, moldean esta pandemia.

Pero en este caso, abogo por un análisis de perspectiva

microsociológica.

Conductas y actitudes sociológicas

¿Qué tienen en común culturalmente España e Italia? Son países

mediterráneos con ciertas similitudes sociales, países donde el contacto

intrapersonal es mucho más recurrente que en el resto. Países con una vinculación familiar basada en redes sociales con lazos fuertes –véase el familismo amoral de Bandfield-, donde

conviven familias extensas, donde la emancipación juvenil se retrasa

hasta edades avanzadas y donde pueden convivir en un mismo hogar tres

generaciones diferentes –hijos, padres, abuelos-. Las personas valoran y

priman vivir cerca de sus familiares, existe cierta

dependencia bidireccional, son más comunitarios y menos individualistas.

Desarrollan un infinidad de rituales sociales para la cohesión y la

interconexión social. ¿Qué diferencia existe entre saludar con dos besos

o dar la mano? El carácter cultural de la sociedad. Los países

mediterráneos, por su tradición histórica –facilitada por su

climatología- los hace factibles a desarrollar una cultura de ocio, de

hacer vida cotidiana fuera del hogar, de invertir una gran cantidad de

tiempo en las relaciones sociales físicas, de afectividad. ¿Diríamos lo

mismo de China, Alemania o Noruega?

El crecimiento exponencial del virus en nuestro país –entre otros factores- se debe a la gran cantidad de interacciones sociales

que se producen diariamente, vivimos en una sociedad red donde

fluctuamos por diferentes flujos: familiares, sociales, laborales y de

ocio. El mayor número de contagio en la población envejecida es fruto de

su menor aislamiento -en términos genéricos-, se han visto expuesto a

un mayor contacto con familiares contagiados y/o portadores.

Por último, todas estas casuísticas culturales, han propiciado que la

vida social y laboral haya sido más difícil de paralizar en nuestro

país, facilitando el avance del COVID-19, que en países como China, cuyo

modelo social y político, siempre ha sido más conservador, disciplinado

y autoritario con un fuerte control gubernamental.

Valeria Ruiz

martes, 24 marzo 2020

AHORACosta